社内教材や商材に使う経営者の方の「ライフストーリー」をまとめさせて頂くことを提案するのに、サンプルとして自分のものを作成しております。

大方の文章もまとまり、年表を作成し、そこに使う写真を準備する段になって気づきましたが手元に昔の写真が1枚もありません。

高校時代から家を出て、既に両親も他界しておりそのままだからです。

何十年も前の写真を探して送って貰えないかを実家を継いだ弟嫁にお願いしたところ、懐かしい写真が送られてきました。

目次

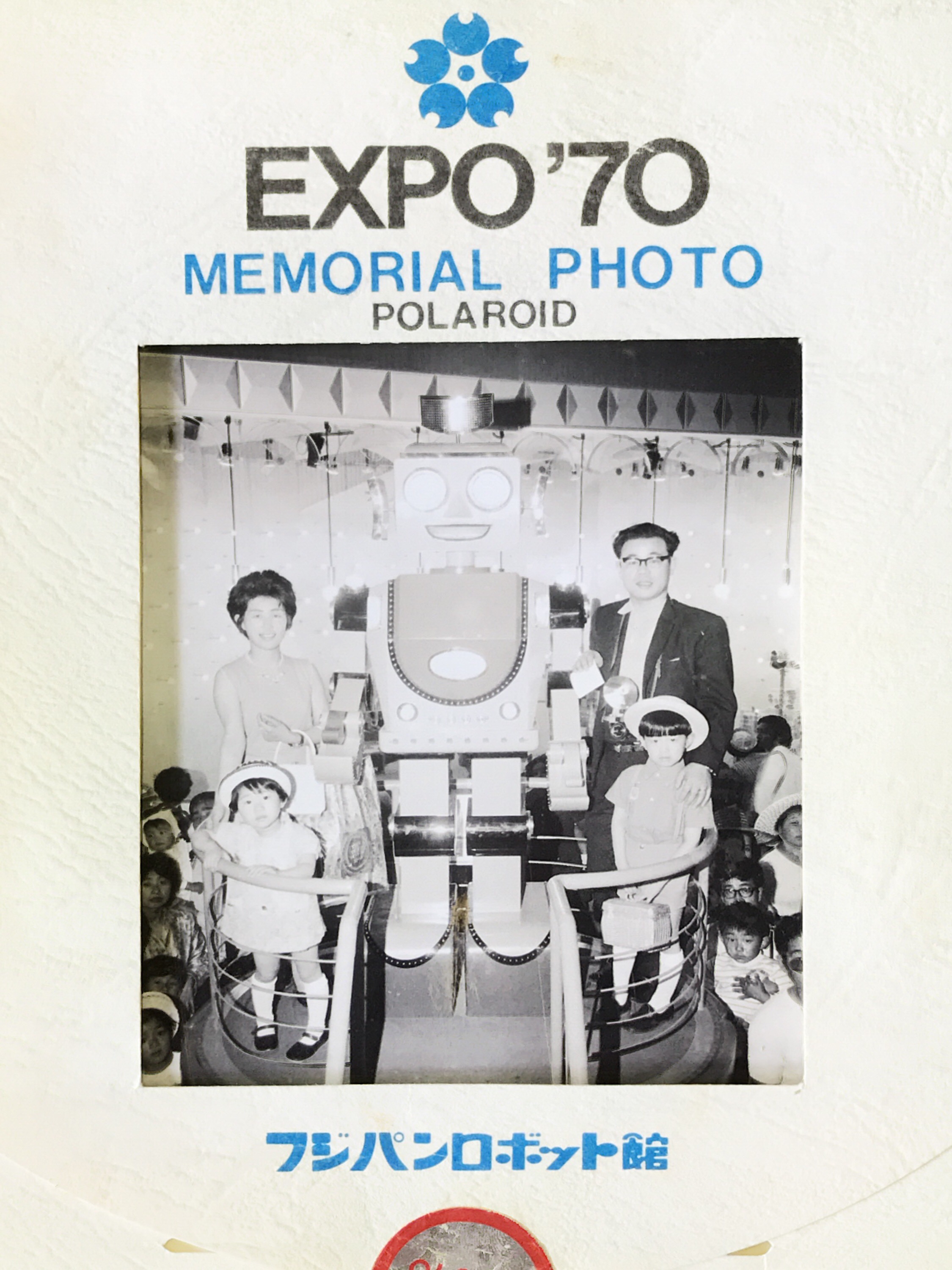

大阪万博EXPO’70 ポラロイド写真をアップロードしてみる

その中の1枚にエキスポランドでの記念写真がありました、自分の記憶では小学校低学年の頃の記憶だと思っていましたが、まだ小学校に入学する前だったのですね。

今回は文章を仕上げてから写真を見直しましたので、文章を書く段階で思い出していた風景や人物の画像を1枚1枚じっくり見ると、随分とイメージとのギャップを感じながら懐かしむことができました。

さて、せっかく手に入れた古い写真をパソコンに取り入れるのに様々なアプリがあります。

今回使用してみたのは「フォトスキャン」という無料アプリ、光沢の調整も自動で行い、簡単に使えるスグレものです。

これ、面白くてじゃんじゃんスキャンしてしまいます、取り込んだ写真はiphoneの機能で編集や修正もできてとても便利❤️❤️

⇩

写真画像のデータ化にはこういったアプリ以外にも「omoidori」や「torizo」など簡易スキャナーがあって、それぞれ用途に合わせた使い方ができます

「阪神淡路大震災」の写真が1枚もないのは今では異常なこと

余談になりますが、フィルム写真からデジタル写真に移行した際に戦略転換の違いで明暗を分けたのが「コダック」と「富士フイルム」。

全世界トップシェアを誇っていた世界の巨象と、日本の小象です。

デジタルの世界が光陰のごとく進化することが読みきれなかったフィルム業界は、巨像は、例えデジタルの時代がきたとしても現像されない写真はありえないと感じていたようです。

何千、何万枚もの写真をスマホに保存して持ち歩き、メールでやり取りをする、そんな時代がくるとは想像もつかないのも当然です。

因みに日本国内のフイルムの出荷本数は1997年にピークの4億8千万本を記録しています。

この頃の日本の主力フイルムは「写るんです」でしょうね……

これほどフイルム写真の需要が高かったにも関わらず、その2年前に起こった阪神淡路大震災で、関西在住で何度も現地に赴いていました私のアルバムには1枚も現場の写真が残っていないのは、スマホ社会の現代からすると驚きです!

そういえばこの頃発売されたASP式のカメラも全く普及しませんでした。

フイルムメーカーの大きな収益元は現像にありました、それに使う多くの現像液こそ収入源の柱だったようです。

薬品メーカーとして変貌を遂げた子象と、梶を切りきれずに倒れた巨象の違いは「写真」がなくなることを受け入れられたか否かで明暗を分けたと言えるでしょう

写真から感じる両親へのおもい

送ってもらった写真を年代ごとにまとめてみると、小学校の高学年から写真の数がうんと少なくなります。

家族の行動が変わったためと思われます。

成長とともに家族ユニットでの行動が変化をしてきたからでしょう。

デジタルカメラが登場する以前、フィルムメーカーの主要顧客は20代後半から30代前半、それと60代以降だったそうです。

子供が生まれて成長するまで、リタイア後の趣味としての写真、マーケットはこの二つに絞られていました。

今の一般的な40代以降の方のアルバムの中身もきっと10代、20代の写真の数は少ないのではないかとおもいます。

フイルムの枚数を気にすることのなく大量に保有できるデジタルカメラ、高画質の写真がスマホという形で日常的に持ち歩ける手軽さ!

現在30代以下の世代とその上の世代で「自分史」を作るとすると素材の量が圧倒的に違うことなるでしょうね、編集の仕方も変わってきます。

しかしどう時代が変わろうとも、写真は被写体を追いかける撮り手がいなければ残りません。子供の頃に被写体として我が子を追いかける、レンズを通して感じることのできる温かな眼差しには特別なものを感じます。

写真を通してライフストーリーを思い返すなかで、勝手に育ったように思う自分がそうではないことを今更ながらに感じることができました。

古いアルバムの整理、時間を見つけて是非実行してみてください

ono@comima.info

最新記事 by ono@comima.info (全て見る)

- 日記と自分史の違い:SNSによってニーズが高まる自分史の3つの理由 - 2017年9月29日

- 本当に大切なことは子供の頃のピュアな感情:地図を書いて思い出そう - 2017年9月23日

- 人を魅了する話し方を学ぶ講談が熱い!! - 2017年9月16日

コメント