大手広告代理店でクローズアップされた過労死

労働が過ぎて死んでしまう・・・本当にそうなのだろうか

人はそう簡単に死んだりしない、労働の中身が問題である

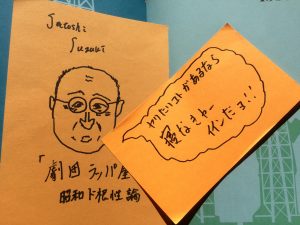

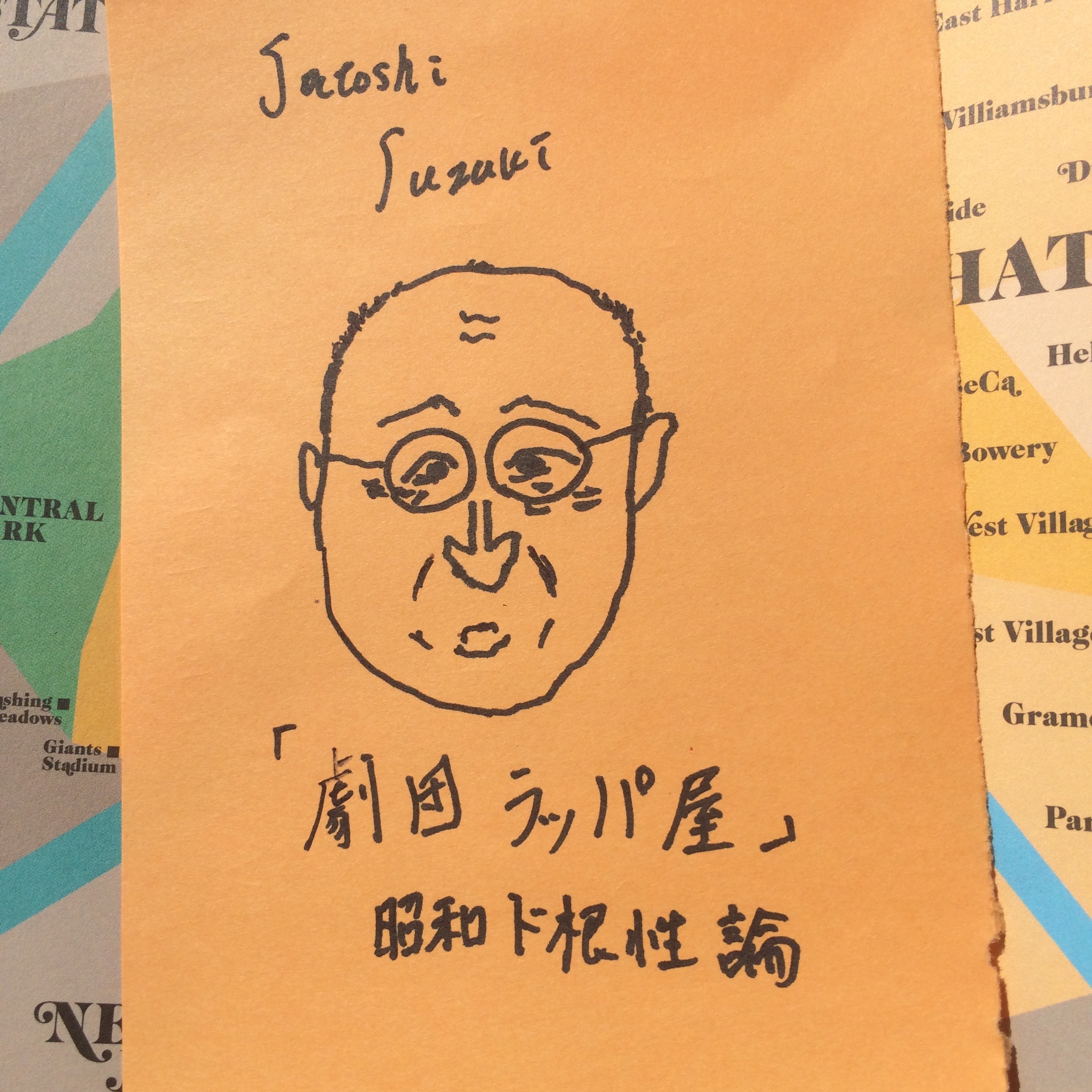

劇団らっぱ屋主催の鈴木聡さんは電通と並ぶ博報堂でサラリーマンをしながら劇団を続け、ドラマの脚本家も行ってきた

もちろん、博報堂の仕事ではない

仕事に対する考えは別の角度から見ると超重過労です、「寝なきゃいいんだ」っておっしゃいますもん

だけどとっても楽しそうで素敵です

目次

NHK朝ドラ脚本家と劇団ラッパ屋主催

NHK朝の連ドラ竹内結子主演の「あすか」榮倉奈々主演の「瞳」の脚本を手がけ、40歳までは博報堂の社員として第一線でコピーライターとして活躍しながら劇団「ラッパ屋」主催と二足のわらじで続演出家、脚本家をされていた鈴木聡さん

現在は博報堂を辞められ芝居を中心に活躍されていますが、芝居の魅力を聴きながらライヴの高揚感がいかに素晴らしいか、そして同じ空気感をその場で共有することの素晴らしさを語られています

博報堂を辞め芝居を選択した理由

”産まれた言葉”を共有する醍醐味

脚本家として台本を書き、演出家として舞台を作り上げていく。役者は台詞を覚え何度も何度も練習を繰り返し稽古をして舞台初日を迎える

ライヴの魅力をこのように語っておられます

CM、ドラマ、芝居の違い

コピーライターとして多くのCMキャッチコピーを手掛けてこられた鈴木さん

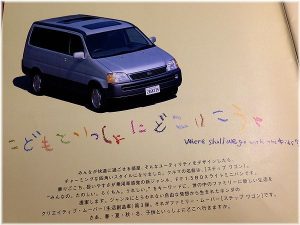

『こどもといっしょにどこいこう」というコピーをご存知だろうか、HONDAが再起を遂げたステップワゴンのキャッチコピーは彼が手掛けたものだ

1本のコピーを作るのに毎回500以上のコピーを作りヘトヘトになるそうだ

鈴木さんの代表作:こどもといっしょにどこいこう

出典:劇団ラッパ屋公式HP

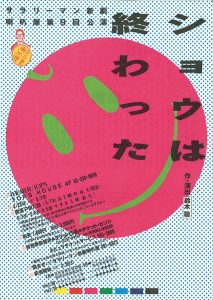

30年間41回の公演で鈴木さんが最も記憶に残っているという作品

バランスなんてとるな、全てに全力投球しろ

コピーライター、脚本家、劇団主宰の演出家

どれも一流の仕事を手掛けてきた鈴木さん

どうしたらそんなことができるのですか?という問いに

風貌も話し言葉も穏やかで優しい印象の鈴木さんは自らを昭和の匂いがする仕事観を持っていると語られています

博報堂といえば電通と並ぶ大手広告代理店

その仕事量の凄まじさは今年の大きなニュースにもなりました

そんな鈴木さんも40歳の時に博報堂を辞められたのは

もうこれ以上は二つの両立は無理だと感じたからだそうです

選択するのは全力投球を行って限界を感じた時でいい、それが後悔せず幸せになる法則だということでしょう

芝居を選んだ鈴木聡氏に学ぶこと

僕も学生の頃演劇をしていました、社会に出て演劇活動と社会の仕組みは同じだと感じたことを思いだします

座長がいて、脚本家がいて、演出家がいる、大抵の小さな劇団はこれらを一人の人間が束ねるCEOのような役回りをします

役者・音響・道具・舞台監督がCEOたる演出家の下芝居という商品を役割を応じながら創りあげていきます

小屋を借りて、ポスターやビラを作り、営業をかける、大抵は全員にノルマがあります

小さな劇団は中小企業と同じで一人何役もこなしていくのです

そして半年かけて作った作品を三日間で燃焼させる、その感動を味わうために次の半年が始まるのです

商売は芝居に似ています、TV広告は打てなくても、連続TVを放映する人材力や財力がなくても「一つの商品を芝居小屋で演じて共感を得る」

共感が共感を打てば商品力は高まります。

共感の場を作ることこそが商売の本質、お芝居を選択された鈴木聡さんい学ぶことは多いです

鈴木聡 主催 劇団ラッパ屋 情報

次回公演

ラッパ屋第43回公演

ユー・アー・ミー?

平成29年1月14日(土)〜22日(日)

場所:紀伊国屋ホール

ono@comima.info

最新記事 by ono@comima.info (全て見る)

- 日記と自分史の違い:SNSによってニーズが高まる自分史の3つの理由 - 2017年9月29日

- 本当に大切なことは子供の頃のピュアな感情:地図を書いて思い出そう - 2017年9月23日

- 人を魅了する話し方を学ぶ講談が熱い!! - 2017年9月16日

![NHK連続テレビ小説 あすか 総集編 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J8CCEWT8L.jpg)

コメント